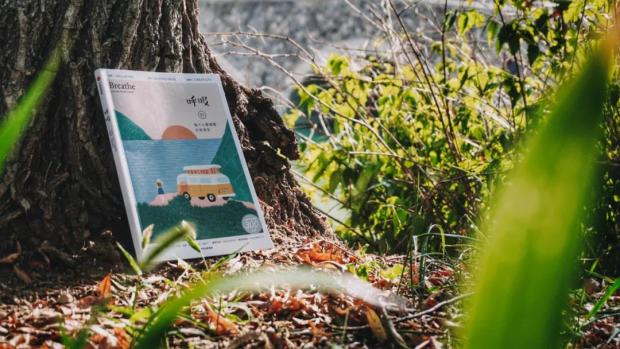

去年底,一位朋友想引进英国的一套杂志书,名字叫《Breathe》,呼吸,是英国排名第一的正念书。他想把这套书引入中国。

正念是一些人的生活方式,这我知道。但这种生活方式成为这么广泛的流行趋势(在英国,这个杂志的排名仅次于《时尚》,每期发行超12万册),还是超出了我的预料。我也好奇它会长成什么样子。在引入中国的过程中,除了翻译,还会增加哪些特别的内容吗?

应这位朋友邀请,让我列席主编之位。也没做别的工作,就为这本杂志写了一篇主题文章。当时我是这么写的:危机与无常永远存在,平稳的生活是一种秩序掩蔽下的假象。

刚写完,今年,疫情来了。

第一期杂志被耽搁了整整半年。这半年里,每个人都深刻体会过了无常,你永远不知道明天会发生什么,今天的日子还得接着过。——这恰好是正念的核心主张,活在当下,没想到它以如此汹涌的方式席卷了每个人的生活。

一呼,一吸,接受每一刻的真相。

其实,接不接受也都只能接受。未来?先不说别的,谁知道冬天疫情还会不会卷土重来?会有多严重?工作会受影响吗?孩子能上学吗?能出门旅游吗?电影院里还会有电影吗?……谁都无法掌控几个月后的生活,我们唯一能调整的,只有自己融入生活的姿态。

好在,第一期《呼吸》总算面世了。翻着半年前写下的那些话,感觉既陌生又熟悉。借杂志上市的机会,把文章分享给大家。所有那些对无常的应对,在今天不再是危言耸听,而成为了生活中每个人都正在面对的现实。

那就这样吧,一起做好这一刻的呼吸。

有这样一则寓言。两条小鱼结伴出游,遇到一条年长的、富有智慧的鱼。两条小鱼恭敬地向长者问好。「早上好,小伙子们,」长者点头说,「今天的水怎么样?」两条小鱼都说挺好。

等到长者离开之后,一条鱼看向同样一脸茫然的同伴:「他刚才说的水到底是什么?」

要向鱼解释清楚水是什么,的确不容易。它们日夜生活在水中,从来不知道离开水是什么样子。对人类来说,我们同样正日复一日地在「水」中生活,并且看不到这一恒常永存之物。这里的「水」,就是危机与无常。

我们感知不到生活背后的无常,缘于我们已经找到一些解决方案:每天几点起床,去哪里买到早饭,乘坐什么交通工具上班,每个月完成多少工作指标,几号领工资,最近追什么剧……把生命严丝合缝地固定在一条轨道上。这是一套行之有效的解决方案。它给人提供一种幻想,仿佛有了这些秩序,人生就变得可以预测和掌控。

1

依赖秩序生活的人,常常掩蔽了对真相的感知。就像在海上漂流的人,因为偶然登陆一座浮岛,就把它想象成永远的乐土家园。迟早有一天真相会降临:这只是途中的一段小憩,漂流仍未结束。

接下来的话题也许会让人不安:想象一个勤奋工作的中产者,在上有老下有小,还要偿还房贷的年纪,凭自己的能力谋取了一个职位,在这座浮岛上安稳生活。然而,他或他的家人但凡遭遇一次病痛,这座浮岛就可以摇摇欲坠。

小小一个疾病带来的麻烦,远不止病痛本身:治疗的时间、成本、治疗风险、医护照料……它们的总和被称为「疾痛」。如果只关注医学的诊断和治愈,生命中就还有大量的痛苦不能被解决,也不能被正视。「不能被正视」这个说法也不对,或许可以说是:出于更重要的理由,选择性地遗忘。

人们在有意回避那些不可预测或失去控制的痛苦体验,在避无可避的时候,就用「病」将其正常化:「这些麻烦只是因为生病呀,总可以治好的!」言下之意,消灭它,回归正常的生活秩序,是我们唯一的指望。但如果就是回不去了呢?

心理学家路斯·哈里斯在《幸福的陷阱》一书中说,解决方案有时会制造更大的问题。因为生活本来就是超出控制的,如果我们想强行通过自己的努力,使生活保持在稳定状态,这些控制策略会让人类付出沉重的代价。这就像在漂流的过程中,试图改变水的流向一样徒劳。

有什么更好的解决方案吗?这就是这本书里试图提供的:《创造属于你的小奇迹》告诉你,如何在失控的一天中设置几个唾手可得的小目标,获得一些微小而确定的成就感。

《自嘲:自我接纳的艺术》建议你学会把生活中的错误、愚蠢或疼痛变成笑料,用脱口秀的方式讲出来,让自己乐上一场。《拥抱「关机」时间》则提供了一些有效利用碎片时间的建议。

更多文章收录在这本书中名为「幸福」的版块。

拥抱「关机」时间from《呼吸01》

没有人向你承诺生活是受控的。那又怎么样?把坐在飞机上等候起飞的体验,候诊室外排队的体验,疾痛的体验,都视作生活的一部分。如实接纳,以热情拥抱它。

2

接纳,也是正念生活的精髓。

2013 年,正念减压项目的创始人卡巴金教授在北京做了一周的封闭式训练营,我有幸前去参加。印象最深的是训练营结束之后,我拖着行李箱,站在北京郊区深秋的风中,等待唯一一趟可以送我回家的公交车。

郊区公交线路长,让我等车等了很久。那年我还不满 30 岁,性子很急。但经过正念的训练,就在等待那趟久久不来的公交车时,我忽然领悟到如何应对生活中这些小小的「无常」。

也会焦躁,也会烦心,也会挂念接下来该做而未做的事,站久了也会肢体疲倦,以及想到自己没车,不会开车,没钱打车,升起小小的羞耻感。但在那个时候,这些躁动像是挣扎不过的心绪和念头,也无所谓好坏,应该或者不应该,只是清楚明白地呈现着。

伴随我无力改变的外在境遇,心念也像宿命一样涌动,驻留,而后消退……车仍旧没有到,时间还在以恒常的速度流逝。我既然拿一切没办法,也只能任其来去。我清楚地意识到,这就是我这一刻的生命。这恐怕不太符合我的设想,但即使不符合又怎么办呢,难道我还能离开它吗?

这一种无能为力的心态反而帮助了我。

所以我记得那天风吹在脸上的触感,记得公交站旁的树,记得地上零落的叶子。记得那种自在的,物我一体的从容。当我接受以后,我反而解放了自己的感官,允许自己去听、去看、去整理、去好奇和品尝。

那一段在秋天上午的漫长等候,带着烦躁,也因此在我的生命中留下一份独特的色彩。很多生过病的人,或者灾难的幸存者都有过类似的体验。你可能也遇到过那种宁静的「病人」:平和、舒缓且珍惜地度过他们的余生。

「正念」这部分内容,记录的就是漂流过程中的感悟:《贡献的真正含义》中,亚力克斯·鲍尔斯探讨了即使没有获得理想的回报,甚至只有糟糕的结果时,如何运用专注和投入来感知自己的价值。

《追求目标,也别忘了生活》很像我在郊区等车那次经历的注解。作者提出,当我们坚持不懈地追求某一个目标,而不去看其他风景时,目标就会成为我们全部的焦虑。而正念的思维模式建议我们回到那些被忽略的事物中,享受它们。

《呼吸01》

总有一个时刻你意识到:你回不去了,在找到下一座浮岛之前,你只能面对这茫茫的一片水。在这种时刻,「正念」才是有意义的。

3

学者纳西姆·塔勒布在其畅销书中,提出一个概念——「反脆弱」,「脆弱」的反义词。脆弱的东西在动荡中会破碎,而反脆弱的事物在动荡和碰撞中反而会越来越好。如果用漂流隐喻,那就是尽管潮水和风向不在我们的掌控中,但任何意外都能开拓我们的眼界,丰富人生的趣味。

那是很理想的生活态度,如何实现呢?一部分答案藏在「创造力」和「逃离」这两个版块,不同的人在不同的地方,以不同的方式打造不一样的漂流体验。它们提醒你,理解生活的角度并不唯一。

接受无常,然后相信自己的创造。

目录from《呼吸01》

生活的常态就是无常,必须认识到这一点,才会在无常中保持平常心,在寻常时保留感恩,在漂流中获得乐趣。具体地说,早上醒来,你发现身体健康,头脑还算清醒,冰箱里储备了一天的食物,手机没有紧急留言,你这一天就是赚到的。

「今天的水怎么样?」

「很好,今天的水很好。」

值得庆贺。不是每天都会遇到这种好事,但每一刻都有自己的活法。这正如本书的英文名——「Breathe,and make time for yourself」。

(最后,我发誓,这篇文章是2019年底写的,那时候完全不知道新冠肺炎为何物。——有些话看上去像是今天的隐喻,那只是因为,生命本质上经历的事,从来都只是周而复始。)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号