阅读:0

听报道

前些天有一篇文章在朋友圈刷屏,叫做《这块屏幕可能改变命运》。说的是通过远程直播,让山区学生也能同步跟进城市名校的课堂教学。不少学生受惠于此,其中有88人考上北大清华。

围绕这条新闻,产生了热烈的讨论。

通过视频直播教学,不应该是什么新鲜事。我倒是奇怪这个点子为什么出现得这么晚。考虑到目前教育资源严重不均,好老师与好学校的稀缺,学区房炒到远远超出普通人的承受极限,早应该尝试用网络来传播最好的教育了。不但山区学生可以受益,城镇学生也一样,未来的教育门槛可以变得很低。

无论如何,是一个振奋人心的方向。

虽然我喜欢这个故事,但我不喜欢用「88名学生考上北大清华」这个数字来判定教育的成果。因为它始终还在假定优质教育的稀缺,仿佛「改变命运」的终极目标,就是让88个人胜出,享用其他人得不到的教育资源。但这事还有那么重要吗?成都七中的课程可以分享,北大清华怎么就不能?

完全可以,而且已经在这么做了。

事实上,以北大清华为代表的,许多国内一流大学已经纷纷开设了网络公开课。只是这些课在这些年形成的声量,完全不能与《这块屏幕可以改变命运》相比。这是一个很有趣的现象:我们赞美一块屏幕让88个山区学生获得了在北大清华学习的机会,认为它体现了教育平等。与此同时,运用同样的技术,所有人都可以直接通过这块屏幕在北大清华听课,这件事我们却无动于衷。

听北大清华的老师讲课?好像不怎么重要。

能给我北大清华的文凭?这就厉害了!

你是否在心里也会有同样的比较?如果有,说明你也把教育当成一场优胜劣汰的选拔赛。错了。很多年来,固有观念都把教育等同于竞争。好像上大学不是为了接受教育,只是为了挤掉其他人。学习不重要,过独木桥才重要。

但教育的目的,不应该只是为了排他。

教育是为了让一个人充分实现自己的价值,更有质量,更从心所欲地活着。——换句话说,让受教育者活得更好,不需要以挤掉其他人为代价。

我认为,这是比网络技术更亟待更新的观念。

教育正在显现出一场革命性的变化。

最核心的变化在于,优质的教育不会再通过「挤独木桥」的形式才能获得。这就意味着,今天绝大部分以「竞争」为主要功能的教育将失去价值。

他刷的题多,你刷的题少。他考试成绩会比你高?或许吧。但不再需要考试了,大家都可以接受自己感兴趣的最优教育。那时刷题又有多大的意义?

那时的教育,也许才会回归教育的本质。

在当前的教育体系里,竞争有多重要?我开过一个玩笑:假如高考改革,谁背出圆周率的位数多,谁就去最好的大学,那么接下来K12教育就会什么都不教,只教孩子背圆周率。这些数字在实际工作和生活中有用吗?没有人在乎。——我就听过一个老师教学生:「这个口诀你们就硬背,等高考完了再忘掉也可以。」倒是很坦诚。

这种态度,恐怕很难传授有价值的思考。

不是说老师不好,但真的只有一部分老师正在致力于「教」孩子成为更好的人,更多的老师只是让孩子们呈现出「掌握知识」的表象,满足某种标准,以超越其他竞争者。这个过程中,知识何以成为知识,它背后的思考,以及为什么要教你这样思考,这些最根本的东西反而被忽视了。

模式化的教学,忽视儿童发展规律,刻板的重复练习,考试和排名……用一两个简化的数字,狭隘的标签,限定了多少孩子在学习上的潜力。

曾经在《最强大脑》拿到过「全球脑王」这一殊荣的杨易,分明在逻辑和推理方面有极高的天赋,却因为计算能力差,小学数学成绩一度垫底。「脑王」尚且如此,可想而知,这种以单一评价体系为主的教育,会埋没多少人?

我本硕博都在北大,也上过不少上课。那些年的求学经历给了我两条重要的经验:

如果要掌握应付考试所必须的信息,不需要老师,只要一本能读懂的讲义就可以。

但要学习一门知识,要跟着最好的人学。

因为真正的教育不是为了应付考试,让一个人掌握某种答题方式,最终是为了让这个人发生内在的改变,指向学习者的核心思维。生活中遇到难以解决的问题,有人一筹莫展,有人会上网搜索建议,有人使用抽象逻辑分析,也会有人收集经验数据,拟合模型……这些思维方式才是教育带来的改变。

很难,没有考试的教育远比应试教育更难。

如果目标是教会一个人写作(真正的写作),一般的好作家也未必能胜任。他们只擅长写作,但要成为一个好老师,除了要擅长写作本身之外,他还需要掌握初学者的思维特点,思考如何帮助他们向一个写作者的思维靠拢。他需要精准的语言表达能力(对于作家倒是不难,对于其它科目就不一定了),让学生准确地领会那些他们从未接触过的概念。需要教学上的创造性。最好还有一点手舞足蹈的热情,和适度的幽默,激发学生们的兴趣……

这些是教育最有价值的部分,也是普通教育者难以胜任的部分。

所以最好的教育,需要最出色的大脑。

我是在大学之后才明白这个道理。而对于低龄的教育,这一点反而更重要。如果你手把手教过你们家孩子学拼音和算术,就知道这个说法一点都不夸张。你本人的拼音和算术都没问题,但你不一定能让孩子们学得津津有味。

所以优质的教育才一直是稀缺品。而这一点,是网络正在改变的现状。

我们终于可以让最优秀的大脑从事小学教育,并让他的劳动为所有人服务了。

前面说的杨易,很多人都看过他的表现,在今年的《最强大脑》中,代表中国队五次出战国际脑力精英,最终获得了「全球脑王」的称号。但大家未必知道,杨易从清华大学本科硕士一路毕业之后,选择成为了一名小学数学老师。

把最强的脑力,用在看上去最简单的领域。

前面说过,他数学成绩一度在班上垫底。这段经历造成了他对数学独特的理解。他不把数学看成一个应试项目,而是一件好玩的事,一种有意思的逻辑和推理的游戏。他是在玩数学的过程中实现了成绩的逆袭,考上了清华。

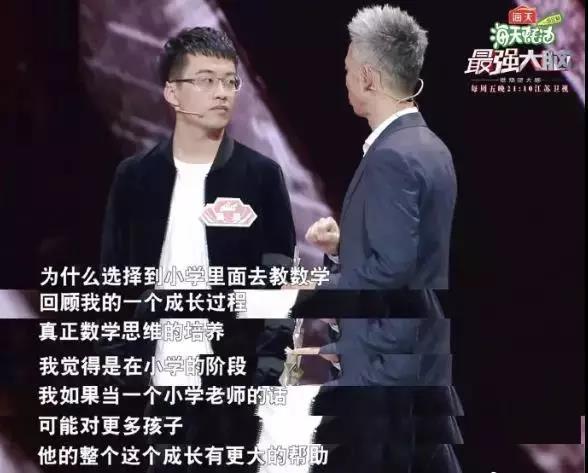

在节目中,主持人问他为什么当小学老师,他说:

「回顾我的成长过程,真正数学思维的培养是在小学阶段。我如果当一个小学老师的话,可能对更多孩子,他的整个成长有更大的帮助。」

他也的确成为了新东方最受欢迎的数学老师之一。网上有很多传说,说一些几乎已经放弃了数学的小学生,如何经过「最强大脑」杨老师的点拨,数学成绩实现了逆风翻盘。杨易的教学方法很有趣,他给孩子出一些「非传统意义的数学题」。都不难,但是很耐琢磨。孩子做不出来,兴趣已经上来了。杨老师也不给答案,就用几句话给一条线索。不多不少,刚好就是这个孩子需要的。

他把「教学」当成了脑力攻克的关卡。

而他的工作成果,已经可以为所有人服务了。新东方和杨易联手打造了一门数学思维训练的在线课。今天,只要有网络,全国各地的孩子都能领略。

现在,这一块联结着最强大脑的屏幕,或许也能改变你家孩子的人生。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号