被标记的抑郁风险者

抑郁症最近是一个高频词。国家卫建委9月发布了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》,一个重要举措是要把抑郁症筛查的范围扩大。比如在孕检和产后访视中要评估孕产妇的抑郁风险,高中和大学也要把抑郁症筛查纳入学生的体检内容。 政策的用意是很积极的,希望提高识别和就诊率,从而降低因为抑郁而导致的事故风险。 但在实际操作中,要小心由此带来的负面效应。比如,增加了被筛查人群的心理负担,甚至对干预产生戒备,反...

抑郁症最近是一个高频词。国家卫建委9月发布了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》,一个重要举措是要把抑郁症筛查的范围扩大。比如在孕检和产后访视中要评估孕产妇的抑郁风险,高中和大学也要把抑郁症筛查纳入学生的体检内容。 政策的用意是很积极的,希望提高识别和就诊率,从而降低因为抑郁而导致的事故风险。 但在实际操作中,要小心由此带来的负面效应。比如,增加了被筛查人群的心理负担,甚至对干预产生戒备,反...

往期干预

原文:《请无视我的意志丨反馈实验036》

一出戏

问:

我是今年应届毕业生,正在准备秋招。在离家很近的地方租房。

我很抵触这样的想法:“全部的精力和时间都应该为了一个阶段性目标去奋斗,比如求职,这才是正事,别的都是闲工夫,浪费时间”。我认为生活目标主次安排清晰是应该的,但也不能把个人价值的衡量全压在这个目标能否实现上,这种想法让我感到窒息,仿佛又回到了高三从早上六点到晚上十点的做题生涯...

例行收拾每个月写的文章。

九月的大部分推文都跟时事有关。随着生活回归常态,快节奏和高压又开始成为焦点。人们从他人的悲剧中看到了自己。关于外卖骑手,关于少年跳楼,关于全社会的教育焦虑,关于抑郁。

几个事件我都参与了讨论:《在内卷的世界里认一点怂》;《少年跳楼让人痛心,然后呢?》,《焦虑本身不是问题》,《旧文丨抑郁症的好科普和坏科普》。参与讨论的目的,总的来说是希望世界变得好一点,所以我尽力提了一些改...

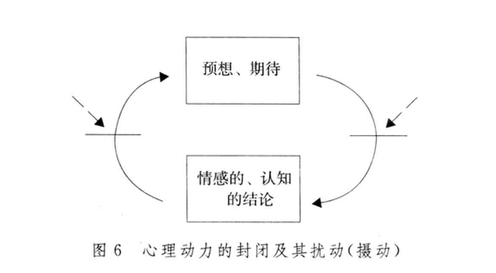

外卖骑手被困在系统里,冒着生命危险争分夺秒送餐。而困住他们的系统,逻辑是这样的: A. 这段距离你(或者别人)30分钟送到过,那么你就会被「期待」在30分钟之内送到。 对这个逻辑,骑手不得不奉陪: B. 这段距离我被期待在30分钟之内送到,我就必须做到(哪怕冒着危险)30分钟送到。 A和B加在一起,构成了一个循环: 期待驱使他加快速度,加速度又强化了期待。

(图片来源:《循环...

外卖骑手被困在系统里,冒着生命危险争分夺秒送餐。而困住他们的系统,逻辑是这样的: A. 这段距离你(或者别人)30分钟送到过,那么你就会被「期待」在30分钟之内送到。 对这个逻辑,骑手不得不奉陪: B. 这段距离我被期待在30分钟之内送到,我就必须做到(哪怕冒着危险)30分钟送到。 A和B加在一起,构成了一个循环: 期待驱使他加快速度,加速度又强化了期待。

(图片来源:《循环...

有朋友建议我减少到每周只做一个干预,文章有个重点,可以讨论得比较深入。按他的说法,他想发表意见的时候,就会觉得「只谈一个案例不谈另一个未免厚此薄彼,索性两个都不说了。」 有道理,打算从这周开始试试看。 我也有一个反思,当初是怎么形成这个习惯的?我觉得有一个潜在的担心:万一提问者不给反馈呢?不如选两个人吧,留一条退路。但我想,这种退路说不定也会给对方带来消极暗示:我做好了你不反馈的准备...

熟悉我的人知道,我是个悲观主义者。 遇事先做坏的打算,甚至只做坏的打算。哪怕给学生上课,学生夸我讲得好,我都说老实交代,你想求我办什么事?这就是我的防御。学生问我:「您有没有想过,万一我们是真心夸您好呢?」我反问回去:「你有没有想过,万一不是呢?」 所以十年前,有一个研究思潮从西方传入中国,叫做积极心理学,号召人们多从积极角度看问题的时候,我这种人,对它肯定是抱有偏见的。 也可能...

到了八月的最后一天。

按学校里保留下的习惯,八月在我的概念里始终是假期,每天吹着空调看电视。追了《三十而已》和《摩天大楼》。综艺看的多一些,有《脱口秀大会》、《乐夏》、《乘风破浪的姐姐》。

看的时候有时就想写点什么,《普通人的成就之路》,《为什么不能?》都是看综艺的时候一边有了想法,就信手写出来。《自私和无私一样重要》是出门玩的时候想到的。此外还写了一篇《“我爱我爸爸,但我不能原谅他”丨关于原生家...